子どもがお口ポカンになってる!子どもにもミューイングを教えなきゃ!でもどうすればいいの?

こんな疑問にお答えします。

この記事を書いている筆者は「口ゴボ」がコンプレックスで日々ミューイングを実践しています。

【口ゴボ改善】ミューイングをしよう!

【口ゴボ改善】ミューイングをしよう!

自分の口ゴボコンプレックスを、少なからず遺伝(骨格)として引き継いだであろう我が子(1歳)には、早いうちからミューイングをマスターしてほしいですが、小さすぎて教えられません。

結論からいうと、ミューイングではなく、とにかく鼻呼吸をさせる。です。

タップできるもくじ

ミューイングでなぜ口呼吸ではなく鼻呼吸?脳と鼻は密接に関わっている!

人間は鼻呼吸が基本です。なぜなら、

①鼻呼吸で脳を冷やしているから。

②鼻呼吸の方が口呼吸より脳に送り込む酸素の量が多いから。です。

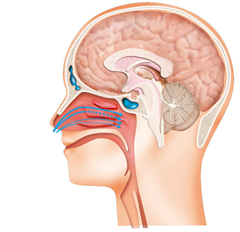

図を見ると、鼻と脳はとても近いことがわかります。近いというか、鼻腔の奥の毛細血管は脳とつながっています。脳は糖をエネルギーに換えるときに発熱しますが、熱いままでは脳は働きません。そのため、鼻呼吸をして冷たい空気を通過させることで、脳を冷やしているのです。

なるほど!鼻呼吸が脳の冷却機能を果たしているのね!

アホみたいな子ってて鼻水垂らして口開けてるだろ?口呼吸だと頭働かないからな!

これは恐ろしいです。おバカのイメージだった「鼻水垂らしてお口ポカン」はマジなんです。

また、口呼吸は鼻呼吸に比べて脳に空気を送り込む力が弱いため、脳の血中酸素が足りなくなり、ぼんやりしたり、落ち着きのなさにつながるケースも、、、。

鼻で呼吸できる子は、脳の働きがスムーズ。というわけなんですね。

熱中症予防やスポーツをしているときも、鼻呼吸の重要性は常識となりつつあります。

ミューイングできない、、、顎の発達を妨げる口呼吸

口呼吸をしていると、特に子どもに関しては骨格に影響が出ています。

顎(あご)です。上顎と下顎。

口呼吸をしていると、口蓋に圧がかからなくなります。

口蓋に圧がかからなくなるとどうなるかというと、上顎は迫り上がってきて、下顎は発達しなくなってきます。

上顎も下顎も狭くなってくるということ。

結果、狭い場所に歯が生えようとするので、歯並びが悪くなります。

それだけじゃありません。

狭い場所に歯が生えようとする負荷で、上顎が鼻腔に向かってせり上がります。鼻の骨も圧迫されるので、鼻炎などのトラブルにもなります。

そして、言わずもがな口呼吸では雑菌などが直接器官や肺に入り、炎症やアレルギーを起こしやすくなります。

口呼吸、百害あって一利なしね!前にも言ったわこのセリフ!

ミューイングできない子どもの口呼吸の改善方法

本来なら、ここで「ミューイングしよう!」となるのですが、何せ子どもですからミューイングがわかりません。

口呼吸ではなく鼻呼吸しよう!でもわかりません。

そこで、鼻で呼吸ができるように仕向けていくことが大切です。口周りの筋肉を鍛えたり、口内環境を良くしたりすることです。

具体的な方法は、「口をつむること」「食べ物をよく噛むこと」「姿勢をよくすること」「見本を見せること」。

当たり前ですが、鼻で呼吸できないと口呼吸になります。

ただクセになっているだけではなく、鼻の問題や口内の問題かもしれないので、耳鼻咽喉科や歯科に相談するのが良いでしょう。

風邪などひいて、口呼吸になるきっかけを与えないことも大事です。

また、4歳くらいからは口をテープでとめて鼻呼吸の練習をするのも良いよいです。

顎を使ってよく噛むことは、口周りの筋肉を鍛えます。成長段階に応じた食べ物の大きさや固さを調節する、砂糖や菓子パンは口内環境を悪くするので控えるなど、実践しましょう。

そしてこちらも足の裏で踏ん張れないとよく噛めないこともわかっているので、足裏が地面もしくは椅子の座面につくようにする必要がありますね。

猫背は口呼吸を誘発することがわかっています。また舌の位置が下がっていたり、立ったときに足の指が床につかない「浮き足」も原因になります。バランスを取るために頭が前に出て猫背になるというわけなんですね〜。

幼児期の子どもが姿勢をよくするには、足裏・足指が重要です。

足指がちゃんと伸びて地面を掴むことができるような「靴選び」をすること、足裏で地面を踏ん張ることができるように、食事・排泄時に床や椅子の足置きに足裏がつくようサポートすることが大切です。

結局、自分自身が鼻呼吸やミューイングできてないと、子どももできません。風邪をひかない、ゆっくり時間をかけて食べる、足を組まないなど、日々気をつけることが大切ですね。

まとめ

以上、子どもの口呼吸の改善方法でした。

やはりミューイングと同じで「舌の位置」や「顎」ってのはキーワードになってきますね。

子どもには顎を鍛えて歯並びをよくし、健康に過ごせる土台づくりをしたいです。

河野ボス子、40歳から始めます。

河野ボス子、40歳から始めます。